江西素有“物华天宝、人杰地灵”的美誉,自古文化昌盛、人才辈出,儒家文化在这里中兴、禅宗文化在这里定型、道教文化在这里发源,同时也孕育了丰富灿烂的非物质文化遗产。今天,小编带大家一起来感受江西非遗魅力!

湘东皮影戏(点击观看)

湘东皮影戏(点击观看)

湘东皮影戏是傀儡戏的一种,简称“皮影”,是江南皮影戏的分支,它集绘画、雕刻、文学、音乐、舞台表演于一体,对研究湘赣一带地方剧种提供了考究实据。皮影戏的演出一般至少需要3个人,2人配乐1人表演。表演者双手操纵人物车马道具,自演自唱,灯光将人物车马投影到白色幕布上,观众于幕前观影。

唱腔用的是萍乡与湖南两地方言交杂而成的白话,表演文武兼备,舞动变幻神速,鼓乐节奏明快,祈祷风调雨顺,五谷丰登。特别是“水本子”(脱口秀)戏剧,时常惹人开怀大笑。皮影造型古朴典雅,民族气味浓厚,既具有艺术欣赏性又有收藏价值,且收藏热度逐年升温。

古戏台营造技艺是乐平民间乡土建筑中一项重要的传统手工技艺。以樟木、梓木、杉木为主要材料,采用古典牌楼式样加以雕镂、敷金与彩色,取穿斗、抬梁混合架构辅以抱檩、穿枋等,使得戏台构筑奇巧复杂,装饰豪华艳丽。乐平传统戏台主要用于演出赣剧用,就属性而言,古戏台分祠堂台、万年台、庙宇台、会馆台、家庭台五种类型。2014年被列入第四批国家级非遗代表性项目名录。

修水贡砚又名赭砚,产于江西修水,是留存至今为数不多的纯手工制作,是江西四大名砚(婺源龙尾砚、星子金星砚、玉山罗纹砚和修水赭砚)之一。贡砚曾经贵为清朝贡品,2010年被列入江西省第三批省级非遗代表性项目名录。它有实用、欣赏、艺术、收藏价值,其制作繁琐,选料精细,造石料、画图、打坯、造型、精雕细刻,最后打磨、上蜡或封油。工具多,制作过程长,传统色彩厚重。

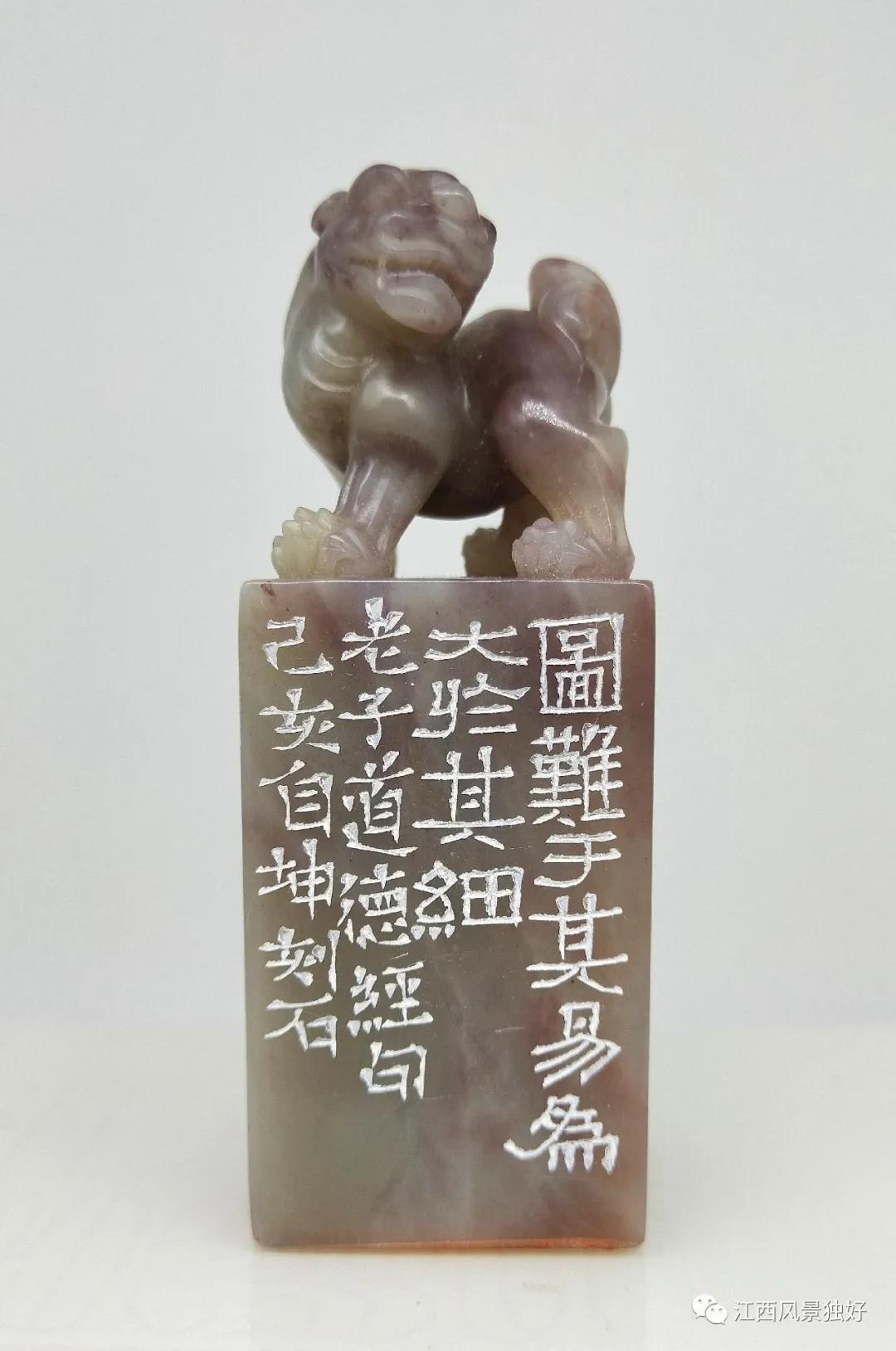

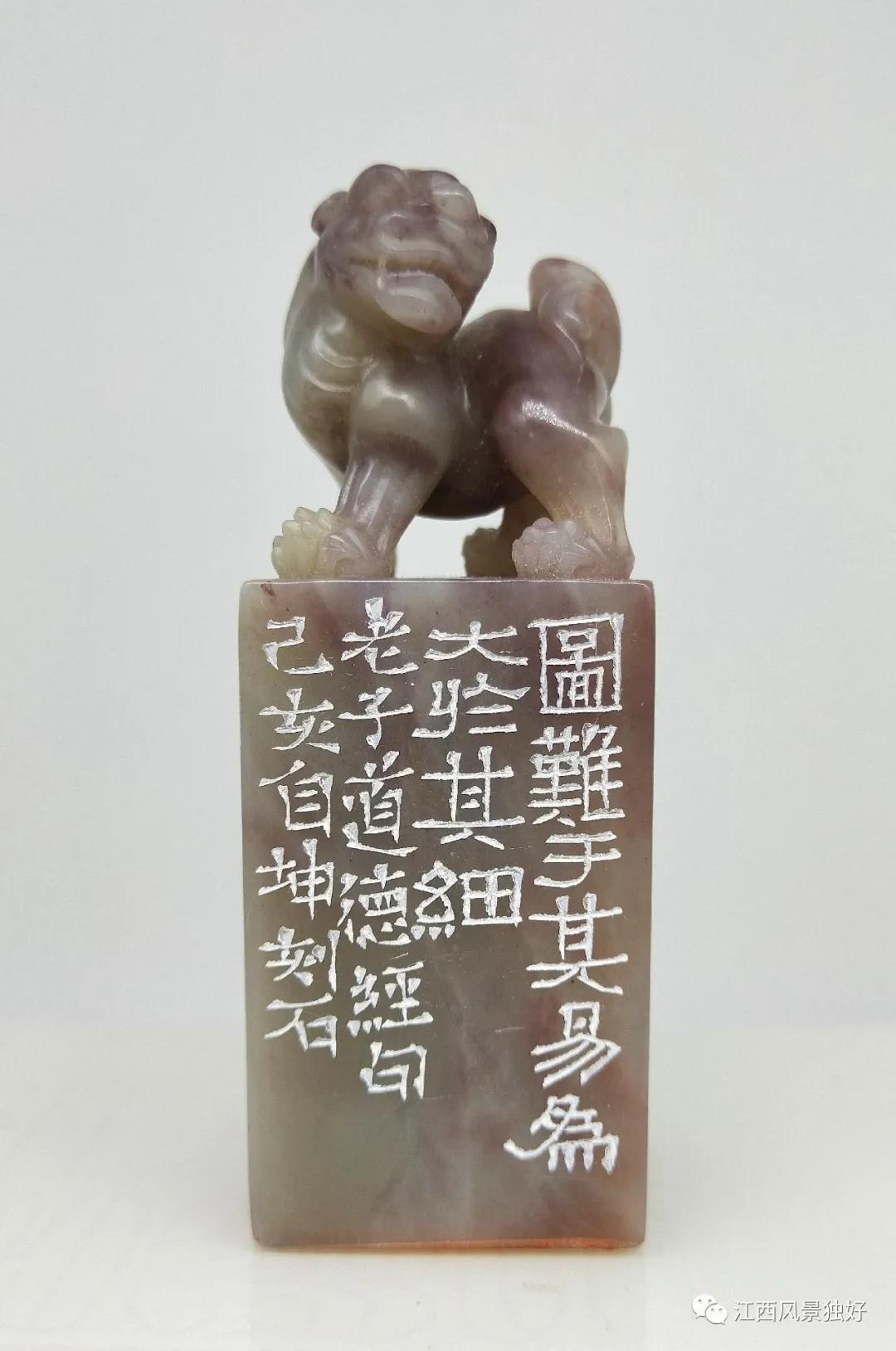

篆刻是书法和镌刻结合起来制作印章的艺术,以石材为主要材料,以刻刀为工具,以汉字为表象。兴国篆刻,是流传在兴国地域刊刻技术的总称,至今有200多年的历史,2013年被列入江西省第四批省级非遗代表性项目名录。兴国篆刻表现了传统文化中虚实相生、阴阳合一的审美取向,把传统文化的核心理念表达得淋漓尽致,有着对人物和书画作品的品鉴作用。

“城南龙灯”,源自南昌城南村,是基于传统手工工艺基础上的龙灯创新制作技艺,2008年被列入江西省第二批省级非遗代表性项目名录。现今城南龙灯将传统扎制工艺逐步改良、创新,完善工艺流程,获得多项国家专利,其外观精致,色彩亮丽,汇民间彩扎技艺之精华,融华夏图腾、祥瑞神韵之灵气,极具中华传统艺术张力,

婺源三雕是指江西省婺源县境内明清古建筑中的砖雕、石雕和木雕,它属于徽派建筑艺术的支系,制品多用作民居、官宅、宗祠、庙宇、廊桥和牌坊等建筑上的装饰部件。其起源可追溯到唐代,“婺源三雕”依托徽派建筑达于鼎盛,相关技艺主要分布在江湾镇、思口镇、龙山乡、沱川乡、浙源乡、清华镇、段莘乡、镇头镇等部分乡镇村落。

2006年公布为第一批国家级非遗代表性项目名录。“婺源三雕”虽附属于徽派建筑,但它冶美学、力学、数学、历史学、生态学于一炉,具有深刻的文化内涵和极高的艺术价值。

井冈山竹编(点击观看)

井冈山竹编(点击观看)

井冈山竹编是一种传统的手工技艺,据拿山牛岭古墓挖掘考证,发祥于宋末元初,经传承和发展变革,形成了富有地方特色的竹编制品:箩筐、斗笠、提篮、簸箕、米筛、渔篓、焙笼、晒垫、凉席等,做工精细、经久耐用。2010年6月被列入江西省第三批省级非遗代表性项目名录。

在市场需求的带动下,井冈山竹编创新制作了工艺品系列,篮罐瓶篓、盘碟箱盒,形体美观,款式新颖;飞鸟走兽、儿童玩具,形神兼备,惟妙惟肖。在全国旅游纪念品、工艺美术品交流会上展销,广受欢迎,曾被誉为“中国竹编艺术珍品”。

青原竹编制作技艺传承主要区域为吉安青原区富田镇。唐末宋初,吴越王钱镠的第四代孙钱惟济从浙江杭州调任吉州防御使,定居庐陵。他把江浙一带的竹编技艺带到了吉安,并广收徒弟,代代相传。

青原竹编技艺全凭双手进行编织。要经过破竹、剖丝、切丝、刮削、刮纹、劈细、刮平、划丝、抽匀、磨光、烤色、去节、分层、定色等十几道工序,才能制作出精细的竹丝。在编织过程中,以经纬编织法为主,穿插各种技法,可制作出山水花鸟、飞禽走兽、人物故事等维妙维肖的图案。

南丰傩面具雕刻产生于汉朝,发展于唐宋期,繁荣于明清期,雕刻艺术流传至今。南丰傩面具雕刻以古朴深厚,造型生动,手法细腻等特点著称。2010年被列入江西省第三批省级非遗代表性项目名录。南丰傩面具的角色众多,选型奇异,千容百态,异彩纷呈,面具的神情及其冠饰具有特定的文化内涵和意义指向。其造型有:神兽结合型、人物肖像型、动物人格型。

抚州木质浮雕是流传于抚州及周边的传统美术,材质以香樟木为主,辅之以紫檀木、崖柏木等,雕刻建筑、家具装饰品,如牌匾、雕画、雕字等,分为薄浮雕、浅浮雕、深浮雕、多层叠雕、透空双面雕等,内容主要是戏文故事,有以《牡丹亭》为代表的文戏,也有《温酒斩华雄》《收姜维》《八锤大闹朱仙镇》之类的武戏。抚州木质浮雕拥有良好的经济价值、艺术价值、文化价值和社会价值,弘扬了传统文化,促进了社会和谐,满足了人们艺术审美的需求,陶冶了情操,提升了生活情趣。

临川白浒窑陶瓷工艺是以瓷石、高岭土等为原料,经过拉坯、画坯、施釉、烧窑等14道工序制作陶瓷的传统手工技艺,起源于南朝,成长于隋唐,繁荣于宋元,是我国江南古陶瓷生产史中的重要链环之一。古代的抚州府陶瓷制作和烧炼非常发达。隋唐之后,临川民窑众多,宋元时达到鼎盛。

物华新诗,赣鄱非遗

时光清浅,传承千年

江西是非物质文化遗产大省,资源丰富、种类繁多、形式多样,承载着赣鄱先民特有的思维方式和审美观念,是值得倍加珍惜的精神家园。

来源 | 江西风景独好

赣公网安备:36030202000243号

赣公网安备:36030202000243号